Chiudere gli occhi ha il senso di negarsi un paesaggio? Oppure di lavorare all’interno di un altro tipo di paesaggio, di natura più connettiva, nel senso di riconnettere i pensieri tra loro all’interno di fonti differenti?

In genere il paesaggio ha il potere di nutrire l’”anima” e di nutrirla non in un qualsiasi modo ma rendendola più grande di come è nella routine quotidiana grazie ad una esperienza che è visione e conoscenza.

Il paesaggio che normalmente viviamo è di natura urbana e comunque di una natura nota. Perchè ci sia nutrimento dall’esperienza di paesaggio occorre che si rinnovi la sua visione, che non sia mai uguale a se stessa, che le cose cambino continuamente.

Come in tutti i fenomeni è il “cambiamento” che permette la percezione in genere e la conoscenza in uno specifico di esperienza.

In questo si può imparare dalla musica, dall’ascolto: la musica e i suoni esistono proprio in quanto cambiano ad ogni istante, variano, mutano… vibrano. E’ la variazione, la qualità della vibrazione che porta e definisce la qualità di questa esperienza; il suono porta all’apertura apertura di sé e della propria “anima” in quanto la/ci predispone all’ascolto e quindi ad una disponibilità verso il mondo.

Lo stesso corpo è un paesaggio e non solo per la qualità dello sguardo. Lo è in quanto ogni parte del nostro corpo porta con se visioni,… esperienze sedimentate nelle varie parti del corpo sotto forma di memoria. Ma spostarsi sul piano delle visioni significa spostarsi su un piano personale e quindi del sentire o del non non sentire le cose.

Allora… chiudere gli occhi ha il senso di lavorare all’interno di un altro tipo di paesaggio, di natura connettiva, nel senso che riconnette i pensieri interni al mio io all’interno delle esperienze differenti e nel senso che riconnette noi agli altri uguali a noi; un paesaggio che è una visione ricomposta di elementi che arrivano dalle infinite nostre connessioni interne ed esterne: sia di natura digitale (social network in genere e altri sistemi digitali a noi noti) che di natura fisica o reale. Il paesaggio connettivo allarga il nostro desiderio di esperienza e disseta la nostra sete di sapere come il cervo si disseta alla fonte.

Quella di oggi è la grande giornata delle feste futuriste. La grande giornata di rivendicazione dei propri futurismi.

In ogni città c’e’ “la festa futurista” perchè di lì un tempo è passato.

Ci sono poi certe forme di scritture, come certo giornalismo, il biografismo e comunque i racconti, che ribadiscono la figura dello scrittore all’interno del racconto. Io e questo post siamo un esempio.

In realtà è un pretesto per esprimere un modo di ragionare sulle cose dell’arte, le immagini e il tempo.

Cartolina dal futurismo. (Da una foto originale di Olivo Barbieri)

Non posso dire di essere stato presente in quel 5 febbraio del 1909 alla Gazzetta dell’Emilia, data nella quale uscì in Italia la prima versione del manifesto, o di essere presente il 20 dello stesso mese a Parigi per l’uscita del Maifesto sulle pagine de Le Figaro, ma posso dire di avere esposto al PAC le opere delle collezioni d’arte, il CIMAC del comune di Milano.

Nel 2001, infatti, mi è capitato di allestire al PAC di Milano con i miei colleghi, Italo Rota e Emmanuele Auxilia, una mostra sul futurismo, propedeutica all’apertura del museo del Novecento che si sta realizzando in Piazza Duomo a Milano (in corso di cantiere sotto la direzione artistica mia e dello stesso Italo Rota).

La mostra muoveva su un concetto di dispositivo legato all’idea di tempo. Innanzitutto una idea: il futurismo non poteva non nascere che in uno spazio rivolto al passato come l’Italia. Anche nelle innumerevoli mostre che si vedono in giro, salvo rare eccezioni, il futurismo è passato. Lo si guarda come si guardano le cose del passato. Un’immersione nel passato di una corrente artistica. Oggi la parola immersività ha un significato ormai semplice da cogliere. Qui è stata declinata in una chiave concettuale: l’immersività non è solo sensibile per il corpo ma piuttosto lavora sulla sovversione di una abitudine visiva.

L’idea non era quella di rinnovare l’attenzione su un movimento o di mostrare la più completa e bella collezione al mondo posseduta dal comune di MIlano presso il CIMAC. L’idea era quella di costruire un dispositivo che potesse rimettere in gioco la potenza di queste opere. Per fare questo era necessario “spostare” nel tempo le opere stesse richiamndo dei “testimoni” che ne garantissero il meccanismo dispositivo.

Esporre il futurismo in ambiente “futurista”, come si vede fare spesso, comporta in qualche modo una riduzione di potenza del messaggio delle opere stesse. Queste opere sono veri manifesti per veicolare un pensiero che ha introdotto innumerevoli novità nel panorama culturale europeo.

Il dispositivo “installazione” concepito come lo pensano gli artisti, ha lavorato come una machina del tempo: ha collocato le opere su elementi che ne recuperavano, evocandoli, gli ambienti all’interno dei quali quelle opere erano nate e dalle quali se ne erano allontanate. Gli elementi funzionano come “testimoni oculari” – o forse occulti in quanto lavorano per evocazione, per rimando. Questo per rimettere in moto una energia che oggi è riconosciuta come cosa ovvia ma indebolita da una visione storiografica; la funzione di “testimone oculare” serve a ricostruire il mood dal quale si voleva fuggire, come recita il manifesto futurista del 20 febbraio.

I testimoni: i tappeti originali di fine ‘800 che arredavano le case borghesi milanesi, o come le coeve tappezzerie, l’illuminazione originale a incandescenza della Edison, l’affiancamento alla pittura sociale milanese – il quadro di Pasquale Sottocornola raffigurante l’uscita dagli operai in una milane fine 800 illuminata non più da lampioni a Gas ma da lampade Edison.

Erano tutti elementi chiamati a testimoniare l’ambiente del tempo. Le opere così riacquistano la loro potenza, l’energia originaria; tutta la forza di affermazione che possedevano. Per contrasto ritrovano quell’energia che la “tradizionale” museografia ha relegato dentro i percorsi della storia dell’arte.

Foto originale di Olivo Barbieri

Foto originale di Olivo Barbieri

Prima immagine: intrecciare immagini di mondi

La seconda, un’immagine letteraria:

“…E fu di Donna/ Questo si mirabil fatto/ Giunsero in questi luoghi, ov’or vedrai/ sorger la gran cittade e l’alta rocca/ de la nuova Cartago, che dal fatto/ Birsa no mossi, per l’astuta merce/ che, per fondarla, fèr di tanto sito/ quanto cerchiar di bue potesse in tergo/ Ma voi chi siete? onde venite? e dove Drizzate il corso vostro?”

(Eneide: libro 1, 360-360)

Reminiscenza di “antichi” studi, la storia di DIdone arrivata in Africa. Astutamente, fece a strisce due pelli di bue e di quelle cinse ed ottonne la terra utile per costruire Cartagine e diventarne regina.

La terza immagine, l’occhio- mongolfiera di Odilon Redon (To Edgar Poe: The Eye Balloon (The Eye, Like a Strange Balloon, Mounts Towards Infinity – 1878). :

Nella prima immagine d’apertura di questo post ho fatto fettuccine con due immagini, due “pelli d’immagine” prese una dal metaverso e una dal mondo reale, “per quello che vediamo”. Fatt ele ettuccine le ho intrecciate per ricomporre una nuova immagine. Davanti a quelle immagini c’e’ l’occhio, the “eye” o anche the “I”, e cioè sempre io. Ma cosa c’entrano gli occhi, le fettuccine e Cartagine insieme?

In qualche modo ogni nostra “realtà” in rete si riempie dei territori altrui, si alimenta delle altrui attenzioni e in qualche modo si relaziona costruendo un orizzonte intrecciato percepibile analiticamente, per parti. Poi è la nostra “testa” che penserà a costruire una immagine sintetica che racchiuda il “nostro territorio” in rete. Le pagine degli altri diventano “testimoni” della nostra attività.

Ieri alla richiesta di Paolo Valente di costruire un post per il blog di Marco Minghetti (Le Aziende Invisibili) è come se avessi ripercorso i miei due anni da avatar all’interno dei mondi possibili in rete. E facendo a fettine le esperienze e riconnettendole mi si è mostrata la complessità e la vastità come mai avevo fatto prima: complessità composta da ragionamenti fatti assieme a tante persone, progetti condivisi ecc… In questo caso nessuna astuzia ma puro piacere per la condivisione e per il ragionamento. Messe le cose in fila una all’altra ho rivisto un percorso più chiaramente e come il mio percorso attraversa percorsi degli altri costruendo un tessuto di ragionamenti reperibile qui e altrove. L’immagine iniziale è solo metafora visiva di questo occhio, di questo “eye – I” sempre in viaggio; puro punto di vista soggettivo all’interno di una visione collettiva non contemplativa ma di azione; e cioè non per ricercare un bello ma per definire un senso. Un occhio – Io che si estende a tutta la sua biologia connessa, a tutti gli altri organi e a tutta la mia corporeità che si porta dietro le sinestesie ecc. L’occhio ne è solo la riduzione a simbolo (si veda Waldemar Deonna – Il simbolismo dell’occhio – Bollati Boringhieri). Un intreccio che racconta una modalità site-specific, che si sviluppa nello specifico di volta in volta a seconda del tema producendo, costruendo.

Still da Aleksandr Sokurov, Povinnost – Confessione 1998 – film a puntate per la tv russa

Una prima domanda: perché un racconto del nord? Il motivo è semplice: cI sono parole che sono come grandi contenitori di spazi e di racconti. La parola “nord” è una di queste. Normalmente uso la parola “racconto” per recuperare una dimensione narrativa e descrittiva e per uscire dalla dimensione di notizia, informazione, numero, statistica sulla quale si sta appiattendo e uniformando la nostra esperienza, conoscenza e trasmissione del mondo; in particolare la riduzione della costruzione di una sua coscienza in noi.

Dico questo dopo aver visitato la mostra alla Fondation Cartier “Terre Natale”, dove il mondo è ridotto ad un dato non più sensibile ma ad un dato numerico introdotto in una affascinante teatralizzazione della geografia dove i punti cardinali segnano le ordinate e le ascisse dello spostamento continuo e ineluttabile delle popolazioni, come spinte da “perturbazioni” delle quali “nessuno è responsabile”. Come dire: un terribile amore per la catastrofe (recuperando e parafrasando da James Hillman un titolo per un “verosimile” Paul Virilio). Anche la parte di “immagini” di Depardon al piano superiore presenta i suoi contenuti come “dati visivi” o “dati acustici” ormai visivamente consumati.

Il problema non è dire se è bella o se è brutta questa mostra ma a cosa ci serve, cosa ci lascia dopo che l’abbiamo visitata. Quale è il suo contributo per spostare ciò che già sappiamo, per spostare il nostro immaginario, per fare cresecere la nostra coscienza sul mondo anche solo di un centimetro?

Me lo sto ancora chiedendo.

Per questo ragiono sullo “spostamento” di un punto cardinale, il nord, lasciando ferme le popolazioni.

Dov’è il Nord? A York è sul Tweed.

Sul Tweed è nelle Orcadi, ma lì

è in Groenlandia, a Zembla, o Iddio sa dove…

Alexander Pope

Ma dove sta il nord?

Ci sono stati giorni in cui era come se il nord geografico fosse scivolato lungo le pareti del globo per portarsi al centro della pianura padana. Si è spostato con tutto ciò che di sublime si porta dietro: non solo il freddo ma una dimensione cromatica della luce, della quale ho scritto, e una relazione di attrazione e rigetto per il nostro corpo: la neve e il gelo sono comunque una condizione di sorpresa nel paesaggio che scardina le abitudini ne “inverte” i significati e fa percepire la propria terra natale come ostile, lontana dalle abitudini e dalle consuetudini. Questa “inversione” di condizioni del paesaggio dalla comodità all’ostilità forgia e consolida la nostra individualità nei confronti della natura e della sua ormai rivalutata superiorità.

I passi attutiti nella neve e i suoni ovattati, ripuliti dal riverbero, saranno una memoria di quest’inverno. Memoria registrata nei nostri corpi oltre che nei nostri pensieri.

Ma il nord, come punto cardinale, resta sempre fermo ed è innanzitutto il centro intorno al quale ci orientiamo. E’ una certezza. Ha in se una dimensione sublime seppur ostile e minacciosa. Remo Bodei nel suo ultimo volume “Paesaggi sublimi, gli uomini davanti alla natura selvaggia” parla di questa natura del sublime in relazione ai territori inadeguati ad ospitare l’uomo.

Il lavoro di Sokurov racconta di questo sublime, di questa ostilità e dell’ineluttabilità di questo nord. Quasi a volerlo in qualche modo farlo passare come “archetipo”.

Il film mostra i pensieri di un capitano di marina che, conducendo la propria nave nel più estremo nord, approfitta delle lunghe notti artiche, dell’indefinitezza del paesaggio per riflettere a lungo e profondamente sulla propria natura di uomo, di soldato, di marinaio. Sokurov fa sospendere l’emozione tra la contemplazione del mondo esterno e l’universo compresso della nave popolato da volti di marinai che portano i suoi pensieri alla sua gioventù. Il mondo esterno è un mondo che non può conoscere e che immagina statico, insopportabile senza il conforto della letteratura. E di letteratura, il nord ne è piena. Il nord è un punto che si dilata per diventare contenitore infinito di immaginari. Ma, come visto, è anche un punto che si sposta e come dice Davidson nell’Idea di Nord “dovunque lo situiamo il nord sta più a nord. altrove…” anche se quest’anno questo nord è sceso abbastanza al sud.

MORALE: Per concludere, il nord ballerino, il nord che ci gioca gli scherzi, che si avvicina e si allontana, che si offre come sicurezza nella geopolitica che si nasconde e riappare ci suggerisce una diversa attitudine verso di esso (come parte del TUTTO globale) e una rinnovata coscienza geografica.

Ancora poche ore e l’isola del romanzo non ci sarà più.

L’isolotto è il quarto atto della torre di Asian: primo per la Greenfield Room a Post Utopia, secondo per il Museo del Metaverso di Roxelo Babenco; il terzo atto nelle Land dello studiolo di Asian, in territorio anglosassone dove la torre ha scoperto unsuo ruolo nell’ambinete. Infine il quarto atto nell’isolotto del romanzo con le annesse rotative. Ha un suo omologo anche nella RL ed è stata vista fotografata nelle prove di Rinascimento Virtuale. La torre è un progetto che ancora vive nella scrittura del romanzo, tra l’ambiente reale e il metaverso.

In attesa del quinto atto… buona visione.

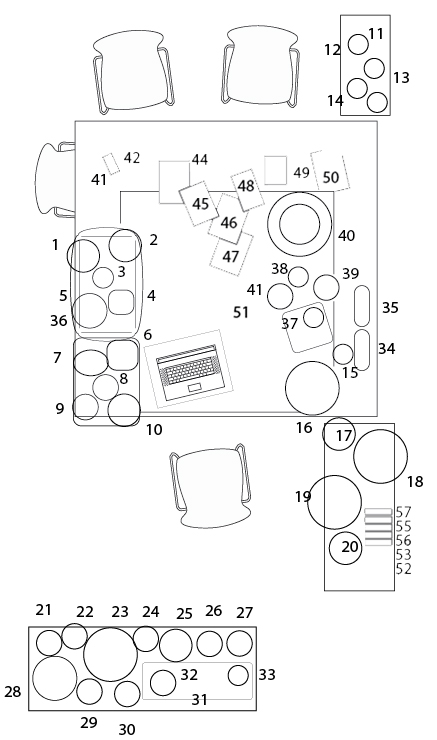

Kublai Awards. Il frontespizio del concept book-premio Kublai

Foto di Elena Trombetta

Kublai Awards. Altra pagina del “premio”-i progetti selezionati

Kublai Awards. Altra pagina del “premio”

Ieri, sabato 24 gennaio, a Roma c’e’ stato il Kublai-camp. E’ stato un utilissimo momento di scambio e di incontro all’interno di un progetto che senza tanti schiamazzi o teorie ha saputo da subito costruire un ponte tra la creatività in rete e il territorio reale. Nella fattispecie ha saputo fare incontrare all’interno di Second Life prima e nel mondo reale poi persone, territori e quindi abilità, immaginazione e capacità creative. Non si parla di “arte di Second life” o di Arte in genere ma di Creatività, parola con un senso più allargato verso la dimensione dell’immaginazione costruttiva, della passione nel lavoro, in una pratica costruttiva del senso.

Per l’occasione mi è stato chiesto di pensare ad un “premio“, ad un oggetto artistico per premiare i 5 selezionati di una competizione che aveva il compito di promuovere la creatività che si è esercitata nel contesto Kublai. Da subito ho capito, ho pensato, che il premio non dovesse dimenticare tutta la creatività espressa dentro questo progetto. Kublai è il primo progetto riuscito di Kublai: avere richiamato, concentrato, attraverso Second Life e la rete, progetti espressioni di varia creatività. Quindi il premio doveva premiare tutta la creatività, riconoscere i meriti dei cinque selezionati e allo stesso tempo fare ripartire un nuovo momento creativo e immaginativo.

Quello che ho visto a Roma è quello di cui parla anche Richard Sennet nel suo libro “l’uomo artigiano”: una riflessione sul buon lavoro oggi, fatto con arte, sapienza e e intelligenza. L'”artigiano”, dice Sennet, è colui che prova soddisfazione per il lavoro svolto, così che la ricompensa emotiva appare la molla per raggiungere l’abilità necessaria in ogni tipo di lavoro. A Roma c’era tanta soddisfazione e si leggeva tanta “felicità” nei progetti presentati. Abilità pratica e intelligenza tecnica nello svolgimento dei progetti. Tanta motivazione e tanto talento. Sennet, nel suo saggio, propone una nuova definizione del termine maestria: è “il desiderio di svolgere bene il lavoro per se stesso”. Questo tipo d’attività riguarda sia il medico come il meccanico, l’informatico come l’artista. Per continuare con Sennet, non avevo capito una cosa che ieri ho capito: la bellezza del “progetto” sta nell’aver riportato la “felicità” dalla sfera del consumo alla sfera della produzione. Se consumare rende felici, creare ancora di più.

Up-load: progetto Kublai è sostenuto dal Laboratorio delle politiche di sviluppo del Ministero dello sviluppo economico, che ha creduto in quanto è qui riassunto.

Il progetto vincitore: Critical City. Un membro del progetto.

Foto di Elena Trombetta

Le pagine “montate”

Kublai Awards. Altra pagina del “premio”

Kublai Awards. Altra pagina del “premio”

“Il viaggio è una specie di porta, per la quale si esce dalla realtà per penetrare in una realtà inesplorata che sembra un sogno”, scriveva Guy de Maupassant.

Guardare e viaggiare sono cose connesse. E il vedere ha sempre una relazione con il mezzo che stiamo usando. Banalità.

Viaggiare veloci è un poco come vedere le cose più lontane, staccate da noi. Viaggiare veloci sembra che ci liberi dal contesto, ci allontana da una responsabilità verso di esso. C’è poi una velocità che, se raggiunta, non ci libera più solo da una adesione alle cose dei luoghi ma dal pianeta stesso: ci libera dalla gravità terrestre.

Da tempo, viaggiando nei paesaggi, specie qui in pianura padana, mi chiedo “ma dov’e’ la gente, dove sono gli animali”

Si attraversano interi territori e dal finestrino del treno non si vede mai nessuno.

La chiamano food-valley ma non si vede nulla di animato, di animale. Solo cose meccaniche in movimento che rotolano lungo la strip d’asfalto autostradale: corrono pure loro velocemente in quel luogo astratto che è l’autostrada, spazio protetto dal contesto locale; corrono in un flusso continuo e inesorabile simile all’acqua del fiume.

Non c’e’ mai nessuno a piedi che cammina lungo un fiume, su una strada o che guarda.

E’ come se tutto questo, quello che si vede dal treno, fosse come una scenografia per coloroi che viaggiano, per convincere che qui va tutto molto molto bene (anche l’aver già visto influenza il guardare, avere memorie di visioni).

Martedì mattina, era presto, pure non c’era nessuno… Riprendendomi dalla lettura e guardando fuori…

Alla mia vista un sole freddo… Aveva fatto brina la notte. La galaverna.

Mi ritrovai con uno sguardo nella pianura bianca e celeste imbiancata dalla neve e ammorbidita da una nebbia rosata.

Sembrava mezzogiorno da quanta luce c’era… come se la luce si potesse riflettere su se stessa.

Un paesaggio splendido eppure non c’era nessuno per vederlo se non gli sguardi protetti dentro il treno veloce.

Nulla che animasse il paesaggio: né umano né meccanico; questo rendeva ancor più meravigliosa la visione: una solitudine perfetta, fredda.

Upload – anticipo di un prossimo pensiero:

Questo sul vedere e la visione… ma l’ascoltare? Ogni realtà è sonora.

Immagine: Giacomo Verde.

Giacomo Verde è uomo di spettacolo, uomo di teatro, artista capace di scendere al livello del pubblico. Ha “messo mano al sistema dell’arte”, facendo delle opere d’arte “parola” e dello scambio di parole con il visitatore la propria strategia per avvicinargli il senso.

Immagine: Maurizio Cattelan, Strategie, 1990. Sullo sfondo un sacco di pan-carré

Ha parlato del contesto del museo, della sua storia e dell’autoreferenzialità del sistema dell’arte e delle sue “strategie” per diventare mainstream.

Ha parlato delle necessità dell’uomo, dei suoi bisogni, come quello del pane e del nuovo bisogno, del bisogno dell’arte. Ne ha parlato in relazione allo spazio che ospita il museo, che un tempo era il forno del pane per la città, pane distribuito dal comune per far fronte alla povertà e oggi è il luogo dell’arte contemportanea che fa fronte a nuovi bisogni.

Il pane, è diventato un gioco di confronto con il pubblico per misurare il grado della necessità e costruire non solo analogie formali ma per richiamare esperienze quotidiane d’uso del pane: il pane da aperitivo, il pane da scampagnata.

Il tema del confronto del pane con il senso dell’opera si esplicita ancora di più nel sistema circolare dei video di Grazia Toderi. Le opere mostrano due satelliti spaziali, Gemini 6 e Gemini 7, che ruotano all’interno della cupola della chiesa barocca di Sant’Uberto, nella Reggia di Venaria Reale a Torino, dell’architetto Juvarra.

Immagine: i video di Grazia Toderi, Gemini 6 e Gemini 7

Partendo da un piano più semplice di analogia formale e di apparenza visiva tra la cupola di Juvarra e la forma del pane a rosetta, ci ha parlato delle apparenze narrative e del meccanismo delle favole, dei miti: ha fatto dell’installazione video una allegoria.

Dall’allegoria della Toderi che ci mostra il legame tra cosmo ed esistenza terrena, tra rotazioni di satelliti artificiali ed ellissi dello spazio dell’architettura barocca, tra orbite di pianeti e attrazioni umane all’allegoria di un allineamento tra l’opera, il senso, il pane e noi visitatori: lui al centro a fare ruotare tutto questo.

Ha mostrato l’opera di Bartolini, Impressions, aprendone il significato, mostrandocelo come il luogo dove fare esperienza dell’incontro al di fuori di un senso proprio dell’arte ma della vita stessa.

Lo ha fatto facendola toccare…

…facendola aprire…

… continuando il suo dialogo coinvolgente con il pubblico dal suo interno mostrandone le possibilità che oggi gli ambienti sociali in rete definiscono “dal basso” e che sono la nuova dimensione dell'”opera aperta”.

Post in collegamento con ZeroGiKappa

Un tempo dal cielo si attendeva la manna…

(Foto: Robert CAPA, Osservando una battaglia aerea sopra il cielo di Barcellona, Gennaio 1939).

Il Novecento: ha lasciato aperte molte ferite. Ferite vive tra le coscienze, tra i popoli e fisicamente nelle città offese dalla guerra: la terra è rimasta vittima di uno scontro e di una tragedia caduta dal cielo. E’ il secolo nel quale il concetto di guerra moderna, teorizzata da Clausewitz, in seguito allo studio della rivoluzione francese e delle campagne napoleoniche, viene sostituita da una nuova guerra che ha cambiato la prospettiva del fronte: il nemico non lo si guarda più in faccia ma lo si aspetta con gli occhi sprofondati nel cielo .

Sul tema del nemico lo storico Giovanni Luna ha scritto un bellissimo saggio per Einaudi: Il corpo del nemico ucciso. Studia i caduti sul campo, e il loro significato anti-monumentale. Dà ampio spazio alla cancellazione del confine tra il pubblico e il privato nella guerra, in quanto oltre ai corpi dei nemici sono le città a pagare le “colpe” più pesanti e la vita civile e dei civili. L’ Urbicidio è il modello di un procedere. Ogni guerra ha le proprie città martiri.

Due esempi:

Giugno 1993.

Pubblicazione dell’ultimo bollettino dell’Ordine degli architetti Bosniaci uscito a Sarajevo: Warchitecture il titolo. Precede una mostra – che riprendo come titolo di questo post – che ha girato l’Europa nel 1993: Urbicide. Mostra le foto ancora una volta in bianco e nero che testimoniano l’Urbicidio: le foto degli architetti morti e delle loro architetture, morte pure loro sotto i colpi delle bombe, nemiche prima di tutto della civiltà. Nell’ex Jugoslavia la memoria genetica e culturale è stata annullata: si sono violentati i corpi e le città, si sono mutilati monumenti e individui. Lo sgomento abissale per la sofferenza umana, in una guerra di cui i mass-media non ci hanno risparmiato l’orrore, hanno fatto passare in secondo piano la distruzione del patrimonio architettonico e documentario. Delle città storiche della Bosnìa-Erzegovina, dove si tramandavano stratificati i ricordi del passato ottomano, musulmano, cristiano e sefardico di Sarajevo, non rimase quasi più niente.

Agosto 2008.

Tskhinvali (Ossetzia) e Gori (Georgia): in mezzo solo 50 chilometri.

Prendo da Metapolis questa citazione che parla di altri Urbicidi e della conseguente fuga: ” Proprio “In fuga” si intitola un articolo di Maura Morandi su Osservatorio Caucaso (sezione Caucaso dell’Osservatorio sui Balcani). La Morandi ci racconta che “sono oltre 100.000 i profughi che si sono riversati nella capitale georgiana Tbilisi a seguito del conflitto” e che “la quasi totalità degli abitanti della stessa Gori ha abbandonato la città….Circa 45.000 persone avrebbero quindi lasciato la città natale di Stalin, che oggi appare quasi completamente disabitata. Altri 15.000 sfollati si sono spostati dai villaggi situati nella zona compresa tra Gori e i confini con la regione di Tskhinvali. Dall’Ossezia del Sud, inoltre, circa 30.000 osseti hanno trovato rifugio in Ossezia del Nord, nella Federazione Russa.”

Le città sono per definizione “luoghi sensibili”. Parafrasando Calvino: le città sempre più prendono forma dalle guerre che le circondano. Vengono rimodellate dai nuovi e gli antichi odi.

Gennaio 2009

Ora è il turno di Gaza, città che tristemente dà il nome ad un confine che se non fosse grottesco potrebbe sembrare la rete di un tavolo da ping pong dove le battute si giocano con missili e razzi nell’attesa dell’invasione di campo.

Se “non si può scegliere da che parte stare” almeno si decida di stare dalla parte delle città (della vita al suo interno) da entrambe le parti, consapevoli con quanto scrive James Hillman:” Non esiste una soluzione pratica alla guerra perchè la guerra non è un problema risolvibile con la mente pratica, la quale è più attrezzata per la sua conduzione che per la sua elusione o conclusione. (…) Possiamo comprenderla meglio, differirla più a lunga, lavorare per sottrarla via via al sostegno di una religione ipocrita. Ma la guerra in quanto tale rimarrà finchè gli dei stessi non se ne andranno”.

(da James Hillman, Un terribile amore per la guerra, Adelphi, Milano 2004)

P.S. Alcune parti qui pubblicate le ho riprese da un mio saggio scritto con Maria Fratelli per gli atti del convegno “Le città ferite”, Milano, 15 Gennaio 2004, a cura di Cara Ronza e Massimo Scaglione “MIlano e la lombardia sotto le bombe”