25 aprile 2021.

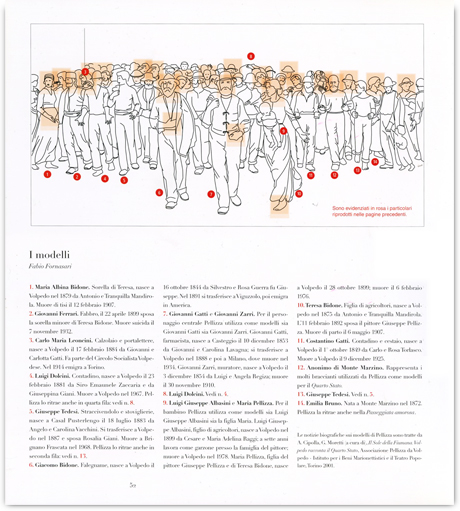

Maria Rabbi al centro, zia Maria, David Santrella

Quale luogo più sensibile di quello della memoria, della madre e della sua memoria scritta.

(da: AAVV. “La guerra nei miei occhi, 1945-1995 percorsi della memoria femminile”, edizioni del girasole, Vergato (Bo), 1995)

LA BATTAGLIA DI STANCO

Era l’inizio dell’estate e, come sempre, avevo seguito i miei amichetti sul monte di Stanco. Sul versante Nord si notavano delle buche con rialzi di terreno che imparammo chiamarsi trincee; non vi badammo: era molto più piacevole giocare nel versante sud. Quel giorno sentimmo il rombo di una formazione aerea ma non ci facemmo caso se non per contare quanti aerei fossero. Tutti impegnati nella nostra operazione li osservammo abbassarsi e per la prima volta vedemmo le bombe che scendevano e che provocavano grosse esplosioni: fummo testimoni del primo attacco aereo alle stazioni di Vergato e di Grizzana.

Probabilmente, i piloti avvertirono il nostro movimento tra gli alberi così ci presero di mira con le loro mitragliatrice. Fuggimmo a precipizio, con le pallottole che ci fischiavano vicino agli orecchi; fortunatamente nessuno di noi venne colpito dai proiettili. Quando al crepuscolo i genitori di Nino – un bimbetto di soli tre anni – tornarono dal lavoro dei campi, chiesero dove fosse il loro bambino; solo allora ci accorgemmo di averlo “perso” nella fuga. Lui, più giudizioso di noi, si era nascosto nel cavo di un vecchio albero. Lo ritrovammo così, piangente e sporco: dallo spavento si era fatto la pipì e la popò addosso ma, cosa più importante, era salvo.

La sera ci furono i vari racconti ed io imparai tra le altre cose che per poco non avevo perso la zia Maria. In quello stesso giorno decise di farsi la permanente e quindi si recò a Vergato dal parrucchiere. Lungo il viaggio del ritorno, una granata esplose vicino al gruppo di persone assieme al quale viaggiava: una scheggia di granata colpì un uomo che, facendole inconsapevolmente da scudo, la salvò, andandole a cadere addosso. Mentre lo raccontava si guardava nello specchio dicendo: “Però, come è la vita. Lui è morto ed io sono viva, sana e bella.”

La guerra cominciava veramente a farsi sentire. Il cannone tuonava da lontano e la Minghina, una cara e ruspante vecchietta, diceva che erano gli alleati che “rompevano la frutta” (e voleva dire che “irrompevano attraverso la Futa”). In quei giorni venne piazzata la contraerea. La prima volta che sparò fu quando assieme alle mie cugine andammo a prendere l’acqua alla fontana della Doccia. Alle prime esplosioni udimmo la voce della zia Lina che urlava a squarciagola: “Bambine, bambine, fermatevi! Riparatevi che arrivo!” L’aspettammo sotto un albero e dopo alcuni minuti la vedemmo arrivare con un cesto in testa ed altri in mano che ci fece “indossare” a mo’ di elmetto. Sosteneva che ci avrebbero “salvate” dalle schegge. Ricordo che a me spettò il cestino del pane, il quale, un’ora dopo, tornò a fare il suo naturale uso senza nessun intervento igienico.

Di giorno in giorno le fortezze volanti passavano sempre più frequentemente. Il paese era costantemente tenuto sotto il tiro dei cannoni. Poiché il rifugio antiaereo non era stato ancora terminato, io, la mia nonna e le zie andammo a dormire nella stalla della Minghina. Pareva un posto molto sicuro per via dei muri spessi dell’edificio. Quella notte però una granata centrò in pieno il muro dove poggiavamo i pagliericci. Mi svegliai con il corpo esanime della Minghina, riverso su di me, che stringeva tra le braccia il corpicino senza vita del nipotino di un anno. Se voglio ricordare l’immagine del dolore, penso al viso della mamma del piccolino, teso, ma senza una lacrima e senza un lamento.

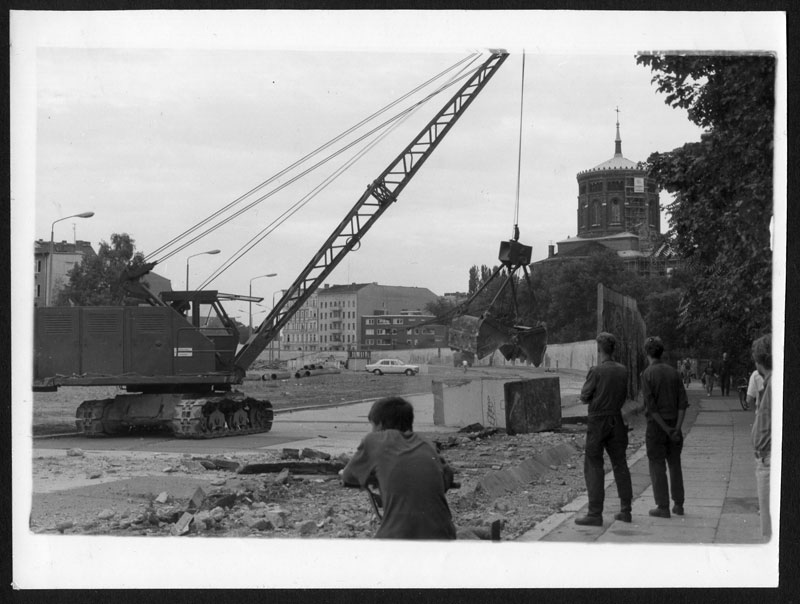

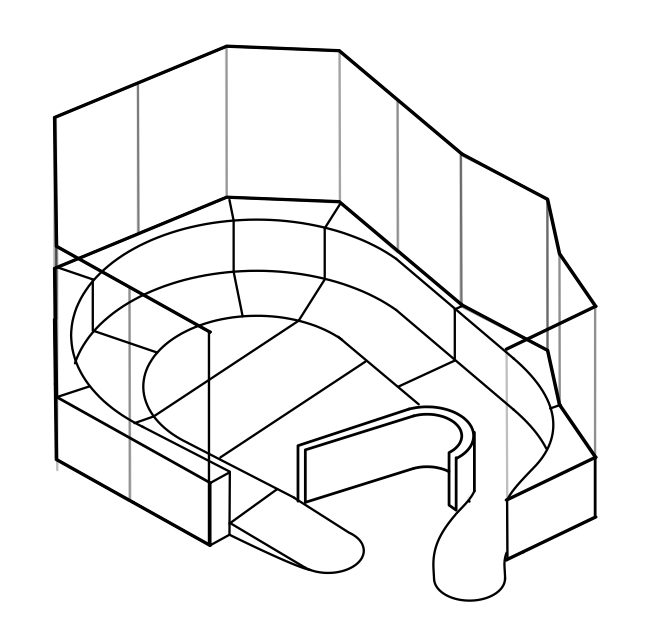

Il lavoro per il rifugio continuava. Il tempo stringeva e il progetto iniziale di scavo a ferro di cavallo sotto la montagna venne abbandonato. I volontari non si davano tregua lavorando alacremente per costruire le strutture di sostegno in legno. A dirigere i lavori erano un poco tutti (“praticoni” abituati ai lavori manuali). Particolare merito va ad un biondino, del quale non ricordo il nome, che disegnò, ispirandosi alle inquadrature di un film visto al cinematografo, immagini di gallerie di miniere. Questi schizzi servirono da suggerimento nei casi di incertezza. Sulle prime tutti erano recalcitranti ad entrare nel rifugio ma poi i continui cannoneggiamenti e le frequenti rappresaglie dei tedeschi fecero decidere anche i più incerti ad occupare il loro posto dicendo: “Tanto sarà una questione di pochi giorni; gli inglesi sono già qui dietro”.

I “pochi giorni” furono trentotto e sfido la più fervida fantasia ad immaginare quale fosse il tipo di vita di quel periodo. Fortunatamente molti del paese sfollarono non so dove, nella speranza di trovare un poco di pace e tranquillità, altrimenti i due tronconi di rifugio non sarebbero stati sufficienti ad ospitare tutti. Tragicomico fu il saluto di una coppia di ragazzi poco più che quindicenni, lui costretto a lasciare il paese con i genitori, lei invece a rimanere. Prima si abbracciarono promettendosi fedeltà, poi si insultarono dicendo: “Se mi amassi veramente non mi lasceresti” e cose varie che dicono gli innamorati arrabbiati. Infine si riabbracciarono ed a quel punto il padre del ragazzo, un omone grande e grosso, sollevò di peso il figlio e lo issò sul carretto commentando: “Io non ho mai detto a sua madre che le voglio bene ed ho cinque figli. Figuriamoci un poco questi come promettono.” I primi giorni in rifugio non furono disastrosi. Nei momenti di tregua del cannoneggiamento si poteva uscire a respirare aria pulita, gli uomini salivano alle case e raccoglievano tutto ciò che poteva servire alla sussistenza, compresi gli indumenti puliti. Poi dal momento in cui i tedeschi si impadronirono del paese praticando i più disgustosi vandalismi su cose ed animali, i volontari cessarono le escursioni.

Col trascorrere dei giorni la situazione si appesantiva. Dopo una quindicina di giorni fummo costretti a restare chiusi e stipati (eravamo sessanta o forse settanta persone) nel rifugio. Si sopravviveva solo per la oculatezza e la previdenza di alcuni che si erano portati dietro più cibo possibile e per il coraggio di altri che, di notte, andavano di soppiatto alla ricerca di qualcosa di commestibile. Quante cose capitarono in quei giorni! I ricordi sono confusi ma non posso dimenticare come ci si lavava. Un piccolo catino passava da persona a persona e non vi dico il caos nell’essere così ammassati.

A volte veniva usata la scorta di acqua potabile per bagnare cenci che venivano fatti passare fino alle ultime persone in fondo al tunnel, le quali, alla meno peggio, si pulivano mani, occhi ed, a volte, anche altre parti del corpo, specie dopo il soddisfacimento di bisogni naturali. Uno dei più previdenti aveva pensato di portare anche due vasi da notte, che risultarono poi gli oggetti più utili: venivano fatti passare di mano in mano fino a chi ne aveva bisogno, e non vi dico cosa succedeva quando essi dovevano fare la strada a ritroso, colmi all’orlo, mossi da quelle mani tremolanti. Il più delle volte c’era la discussione per poter usare il “vasetto” prima di un altro a causa dell’urgenza del bisogno o per evitare di rovesciarsi addosso il prodotto altrui. Tra gli altri problemi vi fu anche una epidemia di dissenteria che durò tre giorni almeno.

L’odore non era di lavanda, ma in compenso copriva l’acre odore stantio di sudore. Il più fortunato degli occupanti a mio parere era Aldino, un ragazzo sfollato da Bologna che, versando in malattia, aveva acquisito il diritto di disporre di una parte di posto destinato agli altri e di starsene sdraiato a letto. Chissà se anche lui condivideva il mio punto di vista sulla sua fortuna!La cosa che mancava maggiormente era il movimento: non era possibile fare altro che alzarsi in piedi per stiracchiarsi. Per quanto possa parere strano (pur se non abbondava), il cibo non mancò mai: quando la disperazione cresceva, come per incanto comparivano un formaggio e una pagnotta con almeno un mese di stagionatura dove era impossibile affondare i denti. Beati noi bambini che i denti li avevamo ed anche sani! Le poche mucche risparmiate dai tedeschi continua vano a dare latte. Venivano munte grazie al rischio dei più ardimentosi che assicurarono così il latte per i neonati e per i vecchi. Un giorno si sentì odore di salame: era un pezzo piccolo uscito chissà da dove. Non tutti riuscirono ad assaggiarlo ma solo l’averlo annusato diede a tutti un poco di allegria e fece sperare in tempi migliori.

Dopo una decina di giorni che non si usciva, cominciammo a notare che tutti o quasi avevano un gesto usuale e ripetitivo: grattarsi sotto le ascelle. Nessuno, a starlo a sentire, aveva i pidocchi ma era evidente che questi parassiti avevano trovato il loro agio su tutti noi. L’osservazione di noi stessi come se si fosse allo zoo era uno degli involontari passatempi. Ma solo dopo qualche anno sono riuscita a capire il pianto sommesso accompagnato da una ostinata solitudine di una ragazzina, forse tredicenne, accovacciata nell’angolo più buio del rifugio. Un ricordo chiaro me lo ha lasciato la Gina carbonaia sfollata da Bologna (ex infermiera): sfidando i colpi dei cecchini e le cannonate si recava a curare un ragazzo tedesco ferito che teneva nascosto dai partigiani dicendo: “Lui non ne ha colpa se ha dovuto obbedire ad un pazzo.” Propose anche di accoglierlo nel rifugio ‘tanto lì non lo avrebbero trovato’, ma i più si opposero. Poi il poveretto morì ed i suoi stivali furono utili ad un signore che, fuggendo sotto le granate per raggiungere il rifugio, aveva perso una scarpa.A noi si erano aggiunti alcuni scampati dall’eccidio di Marzabotto che ci raccontarono tutte le atrocità in aggiunta a quelle che già arrivavano da altre fonti. La nostra pena si indirizzava anche a quelli che preferirono l’esodo al rifugio, poiché per un raggio di diversi chilometri succedevano solo tragedie.

Da trentasei giorni eravamo chiusi nel rifugio. Quella notte sentimmo ripetutamente i colpi di cannone, accompagnati dalle raffiche delle mitragliatrice, durare fino all’alba quando, come per magia, finirono all’improvviso e tutto fu silenzio. Un uomo giunto nel rifugio da pochi giorni, quale unico superstite di una famiglia di Pioppe di Salvaro, si offrì di andare in avanscoperta per carpire informazioni, “tanto non ho più nulla da perdere”, disse. Dopo poco più di una ora rientrò inorridito raccontando che ovunque erano cadaveri accatastati di uomini di colore. “Sono tanti”; queste le sue uniche parole, poi rimase ammutolito. La giornata passò senza che si avvertisse nulla di nuovo. Dopo il crepuscolo, riecco tuonare la battaglia. Ancora più violenta della notte precedente: i colpi si sovrapponevano ai colpi, i bagliori dei fuochi illuminavano a giorno gli ingressi. Le esplosioni facevano vibrare il rifugio con la potenza di un terremoto. Pareva il finimondo. Dopo dodici ore circa, all’improvviso, la battaglia cessò; regnava ora una calma impressionante. Questa volta nessuno si offrì di andare a vedere cosa fosse successo. Tutti se ne stavano ammutoliti aspettando chissà quali nuovi eventi.

Dopo un certo tempo la nostra attenzione venne attirata da voci di uomini che parlavano una lingua a noi sconosciuta: era una pattuglia alleata che cercava i superstiti. Palese fu la loro meraviglia nel trovarci vivi. Uscimmo il più in fretta possibile dal rifugio e, giunti in paese, ci si parò davanti agli occhi uno “spettacolo” che, il suo solo ricordo, mi lascia scossa: camion carichi di cadaveri andavano a scaricare il loro peso a circa tre chilometri in uno spiazzo chiamato “gli ospedali”. Non so, ancora oggi, quanti siano stati i morti ma una stima di allora parlava di duemila durante la prima battaglia e una cifra di poco inferiore nella battaglia finale. Notevole impressione ci fece la vista del monte. Prima di andare a rintanarci nel rifugio lo vedevamo folto di alberi secolari; ora si presentava calvo come un testa rasata. Ricordo che molti uomini di colore erano seduti ai margini della strada, feriti. Chi aveva bendata la testa, chi un braccio, chi il torace e chi altro. Tutti avevano l’aria stanca ma stranamente serena, o rassegnata. Non so dove le avesse trovate, perché i tedeschi avevano fatto razzia di tutto, ma la nonna si presentò con un cesto di pere. Mentre le reggeva, mi incitava a donarle ai feriti. Mi sento ancora in colpa perché, mentre loro allungavano la mano e sorridevano, io ritraevo la mia per la paura del contatto. Posso assicurare che quella fu una esperienza veramente importante per me e, se pure sofferta, sarò sempre riconoscente alla nonna di avermela imposta. Senza dubbio mi è servita per maturare.

Nel giro di poche ore vedemmo arrivare militari di razze di diverse. I più affascinanti, almeno ai miei occhi di bimba, erano i Rhodesiani: bei fisici, alti, ma la cosa che mi colpiva di più erano i loro cappelloni a larga tesa e lo spirito allegro e cameratesco. Questi simpaticoni, alternandosi ad altri, rimasero con noi per sei mesi. Il paese venne sgomberato da cadaveri e feriti ed il comando medico si insediò nella casa della nonna ed in parte nella casa adiacente. Una per una, le persone vennero chiamate per un controllo medico e, a seconda che avessero scabbia, pidocchi o entrambi, uscivano colorati in maniera diversa. Io uscii colorata di viola; ero tra i fortunati: avevo solo la scabbia. Feci subito amicizia con l’infermiere che mi spennellava il colore; mi offrii di insegnargli a saltare la corda e lui, di buon grado, accettò. In poco tempo fu bravissimo; forse era già capace di fare ciò che fingeva di imparare. Da quel momento il paese visse un’aria di festa. Totalmente disinfettato, vide l’installazione della luce elettrica. Si mangiava pane bianco in cassetta, formaggio tipo fontina, carne in scatola e cioccolata a volontà. Non mancarono nemmeno olio, sale, zucchero e, caffè “di levante”, come usava dire la nonna. Io ero diventata la mascotte degli alleati. Un italoamericano di New York, David Santrella, quando poteva mi issava sulla jeep e mi accompagnava dove erano installati i mortai; qualche volta mi faceva anche tirare la funicella che fa partire il proiettile. Pure il capitano medico mi portava sempre con sé. Diceva che voleva adottarmi; un altro padre sparito con la guerra. Da allora, infatti, non ne ho saputo più nulla.

Rabbi Maria Fornasari

da: AAVV. “La guerra nei miei occhi, 1945-1995 percorsi della memoria femminile”, edizioni del girasole, Vergato (Bo), 1995